ココヘリ安全登山学校・実技編として開催された「山岳医から学ぶ救急法」。講師は山岳医であり登山ガイドでもある稲田真先生。この日、先生が伝えたのは“医療行為”ではなく、登山者としてできる“現実的な行動”でした。「登山者を助けられるのは、登山者自身です。骨折や出血を“治す”ことはできなくても、命を“守る”ことはできます。寒さを防ぎ、姿勢を整え、助けが来るまで命をつなぐこと。それが山での応急対応です。」

まずは教室で、稲田先生が繰り返し強調した3つの基本を学びました。

1. 自分の安全を最優先にする:崩落や落石、天候の急変など、二次災害を防ぐことが第一。感染予防のためのニトリル手袋も必携です。

2. 傷病者を快適にする:持っている衣類や装備を使って寒さを防ぎ、体勢を整える。“治療”よりも“安心と保温”が最初の一歩。

3. 情報を集め、救助に引き継ぐ:既往歴・服薬・発症の経緯・食事や水分の摂取など。「今しか聞けない情報」をメモして渡すことが、命を救います。

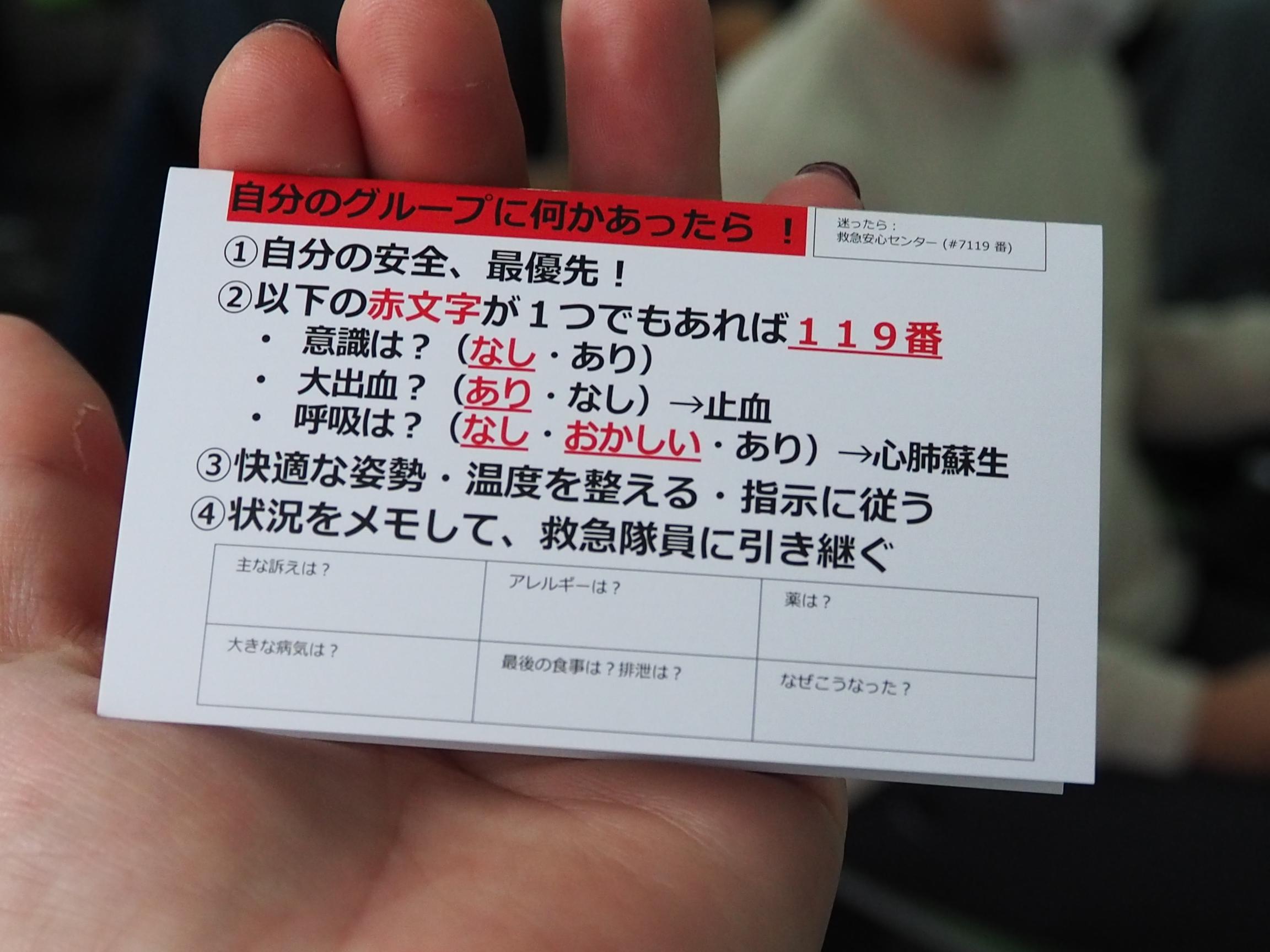

「1分以内に命の危険を見抜くために、まずは、一歩下がって配布した“安全登山カード”を取り出してください。そして、カードに従って行動する。それだけ覚えておいてください!」と先生。

カードに記載されている通り、まずは自分の安全を確保し、意識の有無、呼吸の確認、大出血の有無を“触って”確かめます。それから快適な状況を作ってあげて、譲許をメモし救急隊員に引き継ぐ、、、それを実践しました。 また、“大出血”に対して、指で血管を骨に押し付けるように圧迫し、止血ができたらガーゼでパッキングする、「よく狙った直接圧迫止血」についても学びました。

「骨折や出血よりも多いのは、“寒さ”や“体力低下”など様々な理由で動けなくなるケースです。まず“快適にする”ことが最大の応急手当です」と先生。設定は、気温−5℃・強風・夕方16時。登山道にうずくまる人を前に、今ある装備でどう守るか——。断熱は“上からかける”よりも“下から守る”のが鉄則。ザック、枝、衣類を地面との間に挟み、熱を奪われない工夫を試しました。また、糖分と水分を摂らせて体の発熱を助けることも大切。理屈でなく、体で理解できる時間となりました。

二人一組になり、稲田先生が設定したケースをもとに対応を実践。ケースA:右腕の痛みと寒気。糖尿病の服薬あり。朝以降は食事を取っていない。ケースB:右腕の痛みと寒気。昨夜から下痢と嘔吐が続き、飲食ができない。それぞれ傷病者役と救助者役に分かれ、実際の山での場面を想定。声をかけ、情報を聞き出し、メモを取り、装備を工夫。「聞いたのに忘れた」「書くものがない」といった体験から、エマージェンシーバッグの中身を見直す参加者も多くいました。

参加者が見直した装備リスト

• ニトリル手袋(複数枚)

• マット(断熱の要)

• ツェルトまたは大型ビニール袋

• ガーゼ/弾性包帯

• ブドウ糖タブレット(最低10個)・糖分飲料

• メモ帳と鉛筆

「“まず快適に”という考え方にハッとした。」「止血のピンポイントが分かった。ガーゼパッキングを練習したい」「今日からエマージェンシーバッグにブドウ糖を入れます」「情報を“聞く→書く→渡す”流れが整理できた」今回の講習は“知識を覚える場”ではなく、“動ける自分”をつくる場となりました。仲間が倒れたとき、登山道で倒れている人に出会ったとき——その“最初の1分”にどう動くか、助けが来るまでに何をしたらいいのかを考える力をを学んだ一日でした。

ココヘリは“捜索サービス”ですが、捜索し助けが届くまでの間、会員様ご自身と仲間を守る力を、皆さんと一緒に育てていきたいと考えています。ココヘリではWeb講習・実技講習を定期的に開催しています。ぜひ、次回のココヘリ安全登山学校へご参加をお待ちしております。

過去の【WEB講習】は会員マイページよりご覧いただけます。